Column

近年、獣医療における薬剤耐性菌は年々増加の一途をたどっています。犬の薬剤耐性菌は治療のみならず、公衆衛生学的にも深刻な問題です。

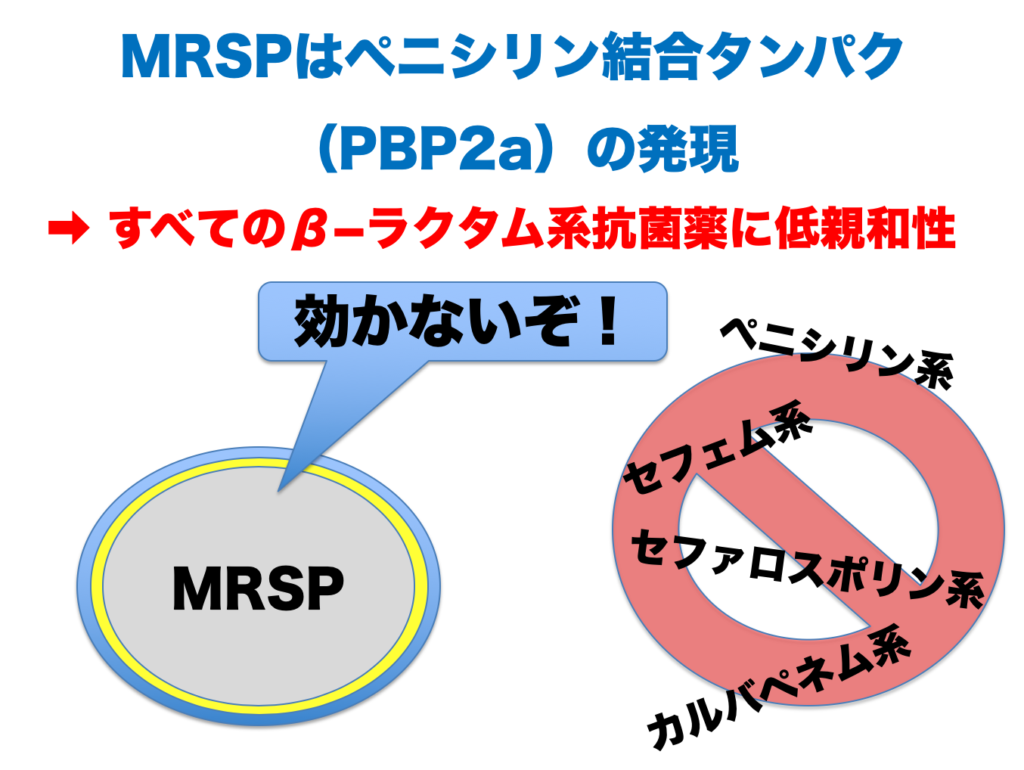

犬の膿皮症でもっとも厄介な薬剤耐性菌がメチシリン耐性ブドウ球菌(MRSP)です。

MRSPは既存のすべてのβ-ラクタム系抗菌薬に対して耐性となります(ペニシリン系、セファロスポリン系、カルバペネム系、セフェム系薬剤)。私たちが犬の膿皮症で使うことの多いアモキシシリン、アモキシシリンクラブラン酸、セファレキシン、セフォベシンなどの抗菌薬を選択することは推奨できません。

外注検査で使いやすいMRSPの検出法としては、『オキサシリン感受性試験』が挙げられます。オキサシリン感受性試験に耐性を示した場合は、MRSPの可能性を高確率で予測でき、検査上でもすべてのβラクタム系抗菌薬を耐性と判定することが推奨されています(CLSI_VET08Ed4E)。

さて、ここで犬の膿皮症の1例より分離されたS. pseudintermediusの薬剤感受性試験の結果を見てみましょう。

一番上段にオキサシリン感受性試験の結果があり、耐性(R)と判定されています。つまり、MRSPの可能性が高いということです。

一方で、アモキシシリンクラブラン酸、セファレキシンは感受性と判定されています。では、この症例にアモキシシリンクラブラン酸やセファレキシンの全身投与を行ってよいでしょうか?

答えは「NO!」です。MRSPはすべてのβ-ラクタム系抗菌薬に耐性を示すため、たとえ感受性(S)の判定が出ていてもβ-ラクタム系抗菌薬を選択してはいけません。

どうぶつの細菌検査では、オキサシリン耐性(R)のS. pseudintermediusでは、すべてのβ-ラクタム系抗菌薬を耐性と報告しています。

感受性試験を依頼する際は、このように動物の検査基準を採用している機関を選ぶよう心がけて下さい。

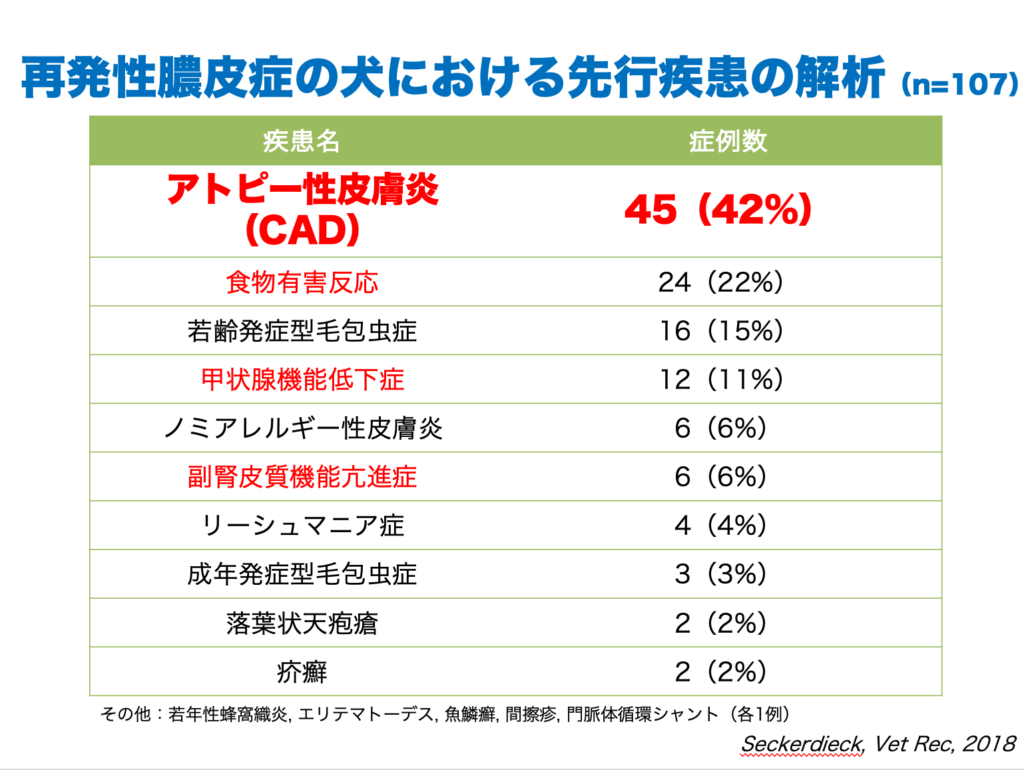

前回の膿皮症の診断の記事でも触れたように、繰り返す犬の膿皮症は単独で発生するよりも、他の疾患に伴って発生することが多くあります。膿皮症を治療する際には、膿皮症の裏にある発症・増悪因子を探索・管理することが極めて重要です。近年の報告では、再発性膿皮症の犬の先行疾患としては犬アトピー性皮膚炎や皮膚食物有害反応が高率に認められたことが報告されています(Seckerdieck F, et al, Vet Rec, 2018)。

興味深いことに、犬アトピー性皮膚炎(CAD)における皮膚二次感染の有病率は66〜68%であるのに対し、免疫抑制作用を有するシクロスポリンやオクラシチニブの治療中の二次感染の発生率は9〜29%と低くなります(Hill P, Zoetis Technical Update, 2018)。この結果からも先行疾患のCADを抗アレルギー薬で管理することで、膿皮症の発生が減る可能性が伺えます。

また、甲状腺や副腎をはじめとする内分泌失調が隠れていることも少なくありません。高齢の犬では、膿皮症の管理と並行して全身のスクリーニング検査を先行して行うことが治療への近道となるでしょう。

外用療法は全身療法に負けず劣らず効果的です。特にクロルヘキシジン(CHX)の外用療法はMRSP感染であっても管理できますし、継続的に使用しても耐性を獲得しにくいことが大きなメリットです。

過去には週に2回のCHXシャンプーと毎日のCHXローションによる外用療法(4週間)は、経口のアモキシシリンクラブラン酸と同等の治療成績を有することが示されています。MRSP感染が認められた場合は、0.5〜2%のCHX含有シャンプーと0.5〜1%のCHXローションによる治療を行ってみてください。

CHX以外では、フシジン酸やムピロシンの軟膏がMRSP感染に有用です。かさぶたやフケの多い場所には軟膏製剤が効果的ですので、病変の状態によって選択してみると良いでしょう。

一方、高濃度のCHX外用療法では、肌が赤くなるなどの有害事象が出る場合があります。高濃度CHX外用療法が合わない症例には、洗浄力が比較的マイルドでかつ抗菌成分(ピロクトンオラミンなど)を配合するシャンプー剤や低濃度のCHXを含んだ保湿系外用剤への切り替えも検討してください。

外用療法が奏功しない症例のほとんどがコンプライアンス不良によるものです。成功させる秘訣は、症例のご家族にしっかりと適応方法を指導することにあります。